创新是人类进步的源泉。大到一个国家,小到一个企业,创新都是引领发展的第一动力。党的二十大对我国企业不断增强创新力和国际影响力提出了更高的要求和新的奋斗目标,明确提出要“弘扬企业家精神,加快建设世界一流企业”。而创新是成就世界一流企业的核心驱动力。可以说,一家世界一流企业首先应当是一家创新型企业,一个试图永葆青春的品牌首先应当保持足够的创新精神。

根据商业教科书上的定义,创新型企业是指以物质基础、文化环境和创新管理能力为支撑,通过企业自主创新将创新投入转化为创新产出,打造拥有自主知识产权的核心技术和自主品牌,从而获得市场竞争优势、实现创新绩效和经济效益的企业。而要从普通的创新型企业成长为世界一流创新企业,不仅需要更加充足、科学的创新投入,也需要更加开放、宽容的创新文化,以及更加高效率、高质量的创新产出。在堪称世界一流创新企业的行列中,既有谷歌、苹果、华为、特斯拉、比亚迪这样的年轻身影,也有3M这样的百年老字号。对于3M,我们并不陌生,尤其是在抵御雾霾、抗击新冠的过程中,3M的N95口罩曾经也是一罩难求。曾有人误以为3M是一种口罩产品的质量标准,也有人误以为3M只是一家口罩生产商,但实际上3M是一家以创新著称、多元化发展的企业,口罩在其营收中所占的比重非常小。有这样一个说法,一半的地球人在其生活的5平方米内,都可能会接触到3M的产品。足见其商业版图之辽阔。 诞生于“错误”中的世界500强

诞生于“错误”中的世界500强

作为一家跨国企业,3M是历届世界500强名录上的常客,也常被誉为全球最具创新精神的公司之一,在超过100年的时间里,3M开发了6万多种产品。从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。作为一个品牌,3M常年跻身于全球品牌评测机构发布的榜单前列。然而,它的诞生却是始于一个严重的商业投资失误。

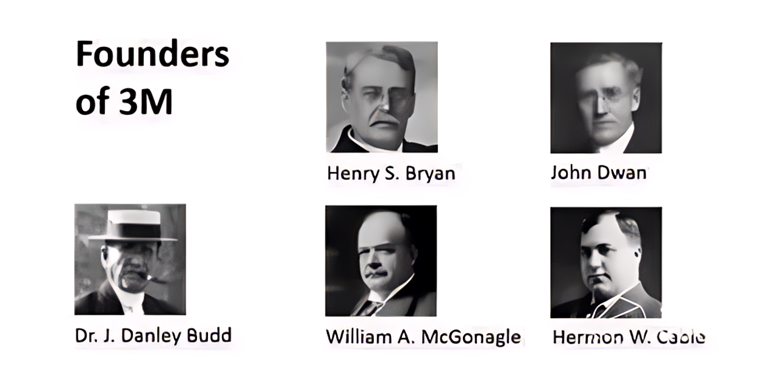

3M成立于1902年,那时候还是中国的晚晴时期。美国明尼苏达州的五个年轻人决定合伙投资开一家公司。他们有厨师、医生、铁道管理人员,还有一位肉铺老板。这个非常跨界混搭的组合似乎也预示着,在未来3M将成为一家跨界多个领域的巨无霸。

3M的五位创始人

这家新生公司的名字非常普通,叫做Minnesota Mining and Manufacturing Company,即明尼苏达矿业及机器制造公司。3M这个名称就是来自于公司名称的首字母缩写。直到2002年,也就是成立百年之际,公司才正式用3M替代了原先的名称。为了叙述的方便,我们就在全篇使用3M这个名称来统一指代这家公司。

五位合伙人创立3M的初衷是为了开采一种名叫“刚玉”(Corundum)的矿石,这种矿石的硬度仅次于金刚石,也就是钻石的原石。刚玉主要用于制造切割金属用的砂轮。有感于当时美国的大工业制造热潮,合伙人们最初的设想是一方面掌握原材料,另一方面为大量的工厂生产砂轮。无奈“理想很丰满,现实太骨感”。3M忙活半天,在重金买下来的矿里挖出来的只是钙长石,这是一种硬度远低于刚玉的矿石,无法用于制造砂轮。按说,这种情况下,公司只能就地解散。然而,五位合伙人却展现出了“我命由我不由天”的精神——既然生产不了砂轮,那就采购原材料生产砂纸吧。总之,继续砸钱再搏一把,不轻言放弃。日后,3M公司之所以能够成为一家非常能够容忍员工犯错、鼓励员工创新的企业,跟它的诞生始于一个误判也是分不开的。错有错着,在错误中成长,也成了3M的企业文化基因。

3M的三款爆品:防水砂纸、透明胶带和便利贴前文我们提到过,自创立以来的100多年里,3M开发了六万多种产品,横跨家庭用品、医疗产品、运输、建筑到商业、教育和电子、通信等十个领域。我们从中选出三个具有代表性的产品,它们不仅改变了3M的处境,更改变了人们的生活。也是凭着这三样产品,3M被誉为把“小玩意儿做出了大生意”。在讲产品之前,我们先介绍一个人。话说3M苦撑到1907年,迎来了改变公司命运的人。此人名叫威廉·麦克奈特(William L. McKnight),日后成为了3M的总裁和董事长,也是塑造了3M鼓励创新与试错这一企业文化的“关键先生”。麦克奈特加入3M的时候,只是一名助理财务簿记员。极有商业头脑的麦克奈特看到了公司糟糕的财务状况后,向经理提出了降低成本的想法并受到了赏识,很快就被提升为会计师,后来又转岗负责销售。1907到1914年,3M公司受困于产品质量、利润低微、库存积压和现金周转的危机,但是,在麦克奈特的推动下,公司开始振作起来,实验、改善能使公司勉强存活下去的产品。3M在1914年创立了第一个实验室,并在同年推出了第一个独家产品——Three-M-ite研磨砂布。也是在1914年,第一次世界大战爆发。3M的这款Three-M-ite研磨砂布由于其的优越性能,而被军队大量采购。3M公司也因为这笔战争财而第一次扭亏为盈。一家企业成立了12年之后才开始盈利,不得不让人佩服股东们的定力和财力。

3M的三款爆品:防水砂纸、透明胶带和便利贴前文我们提到过,自创立以来的100多年里,3M开发了六万多种产品,横跨家庭用品、医疗产品、运输、建筑到商业、教育和电子、通信等十个领域。我们从中选出三个具有代表性的产品,它们不仅改变了3M的处境,更改变了人们的生活。也是凭着这三样产品,3M被誉为把“小玩意儿做出了大生意”。在讲产品之前,我们先介绍一个人。话说3M苦撑到1907年,迎来了改变公司命运的人。此人名叫威廉·麦克奈特(William L. McKnight),日后成为了3M的总裁和董事长,也是塑造了3M鼓励创新与试错这一企业文化的“关键先生”。麦克奈特加入3M的时候,只是一名助理财务簿记员。极有商业头脑的麦克奈特看到了公司糟糕的财务状况后,向经理提出了降低成本的想法并受到了赏识,很快就被提升为会计师,后来又转岗负责销售。1907到1914年,3M公司受困于产品质量、利润低微、库存积压和现金周转的危机,但是,在麦克奈特的推动下,公司开始振作起来,实验、改善能使公司勉强存活下去的产品。3M在1914年创立了第一个实验室,并在同年推出了第一个独家产品——Three-M-ite研磨砂布。也是在1914年,第一次世界大战爆发。3M的这款Three-M-ite研磨砂布由于其的优越性能,而被军队大量采购。3M公司也因为这笔战争财而第一次扭亏为盈。一家企业成立了12年之后才开始盈利,不得不让人佩服股东们的定力和财力。战争结束后的1920年,麦克奈特又看到了新的商机,拍板决定买下一项专利——一种可以让工人们在使用时摆脱灰尘困扰的干湿两用砂纸。经过不断创新和改进,3M在第二年推出革命性的防水砂纸Wetordry。这也成了3M公司历史上的第一个拳头产品,3M从此驶入发展的快车道。

3M研发的世界上首款防水研磨砂纸Wetordry

在20世纪20年代,3M公司的工程师理查德·德鲁(Richard Drew)。在走访生产汽车的客户时,无意间听到喷漆工人抱怨用于遮挡车身的胶带容易带走车身的油漆。于是,他打算要解决这一难题。可3M当时的主营业务是生产砂纸,但德鲁还是不断钻研,终于在1925年发明了3M的划时代产品——Scotch遮盖胶带。之后又经过反复的试验和改进,德鲁于1930年成功发明了具有防水、透明、压敏等特性的胶带,即后来广为人知的透明胶带,这也是人类历史上第一款透明胶带。

后来,透明胶带被命名为“Scotch”。这一名称的由来颇为有趣。据说,由于最初这款透明胶带尺寸比较窄,只能粘在喷漆的边缘处,一位汽车经销商对此颇为不满,并以苏格兰人一毛不拔的吝啬来形容3M公司,还给透明胶带起了一个“Scotch tape”的绰号。没料到,这个名称迅速流传开来,并最终成为了这款胶带产品的品牌名。正如第一次世界大战给了3M的砂纸热销的时代机遇,透明胶带推出时,正值美国经济大萧条时期。人们为了节省开支,开始将透明胶带作为廉价的家庭修复工具使用。透明胶带的防潮、防湿功能使其迅速受到了杂货店、面包店等商家的欢迎,同时也进入了千家万户。就这样,大萧条时期的3M公司靠着透明胶带贡献的收入,不但没有受到经济不景气的影响,反而将营收规模扩大了3倍。随着透明胶带的普及,其用途也逐渐多样化。从最初的防潮密封条,到家庭修复、包装封口、书籍修补等各个领域,透明胶带都发挥着重要的作用。此外,3M公司还不断推出新的胶带产品,如装饰胶带、手术床单等,进一步扩展了市场。时间来到1968年,3M的工程师斯宾塞·希尔福(Spencer Silver)在研究强力胶的过程中,偶然发现了一种特殊的粘合剂,这种粘度很高但非常容易被剥离,还可以反复使用。换句话说,这个粘合剂不是强力胶,而是“弱力胶”。最初,3M公司的管理层对这种新型粘合剂并不感兴趣,因为它并不符合当时市场对强力胶的需求。希尔福自己也一度不知道如何将这一发明转化为商业上的收益。直到3M的另一位工程师阿瑟·弗雷的“歪打正着”。弗雷在业余时间,经常参加当地教堂的唱诗班活动。他在视唱练习时经常使用纸片做书签,但纸片总是滑落。于是,他想到希尔福发明的的粘合剂或许可以用来制作一种新型书签,既能粘在书页上又不会在撕下时损坏书页。就这样,弗雷和希尔福合作开发了粘性书签,并且最终使之成为可以在上面做记录、随记随贴的新型贴纸。又经过多次市场测试和改进,3M公司最终决定推出这种名为“Post-it Notes”(便利贴)的新型贴纸。1977年,便利贴在美国市场悄然上市,起初反响平平。但随后,3M公司的营销部门通过赠送样品给上班族等策略,逐渐打开了市场。随着便利贴的普及和好评不断,它迅速成为了全球范围内的畅销产品。如今,便利贴已成为办公、学习、生活等各个领域不可或缺的辅助工具之一,成为改变了人们沟通和组织行为的一种小工具,贴满便利贴的墙壁或白板,也成为了办公场所的标准风景。

防水砂纸、透明胶带和便利贴是3M历史上的三个爆款大单品。人们事后复盘,认为正是威廉·麦克奈特所倡导的创新与容错的企业文化催生了包括这三个产品在内的众多产品,也使3M这个品牌成为了创新与品质的代名词。

将创新视为企业文化与品牌理念的核心3M的品牌口号是“创新让生活更美好”。从世界上第一块防水砂纸到第一盘录音磁带,从透明胶带到便利贴,再到胶带、无痕挂钩、医用口罩、手套、屏幕增亮膜、车身反光系统、输电导线……据统计,3M平均每天研发1.7个新产品,并且不断对现有产品更新换代。对于鼓励创新,威廉·麦克奈特有句名言“如果你在人的四周竖起围墙,那你得到的只能是羊”。在他的领导和管理下,3M把发明变成一种系统的可以反复出现的发展过程。人们可能无法预测该公司能发明什么,但几乎肯定可以预测到,它一定能发明一些东西。3M有个独创的、赫赫有名的“15%法则”,也有人称之为“私酿酒法则”。这一法则的提出者便是麦克奈特。他允许员工可以把15%的时间花在自选的研究计划上。最初,很多同事对此并不看好,甚至冷嘲热讽:“让研发人员每天躲在实验室里浪费时间吗?有那闲工夫,还不如让他们在工业流水线上多拧几颗螺丝钉呢。”可随后一款款改变了公司、也改变了世界的产品相继问世,让人们对麦克奈特的“15%法则”彻底改观。

将创新视为企业文化与品牌理念的核心3M的品牌口号是“创新让生活更美好”。从世界上第一块防水砂纸到第一盘录音磁带,从透明胶带到便利贴,再到胶带、无痕挂钩、医用口罩、手套、屏幕增亮膜、车身反光系统、输电导线……据统计,3M平均每天研发1.7个新产品,并且不断对现有产品更新换代。对于鼓励创新,威廉·麦克奈特有句名言“如果你在人的四周竖起围墙,那你得到的只能是羊”。在他的领导和管理下,3M把发明变成一种系统的可以反复出现的发展过程。人们可能无法预测该公司能发明什么,但几乎肯定可以预测到,它一定能发明一些东西。3M有个独创的、赫赫有名的“15%法则”,也有人称之为“私酿酒法则”。这一法则的提出者便是麦克奈特。他允许员工可以把15%的时间花在自选的研究计划上。最初,很多同事对此并不看好,甚至冷嘲热讽:“让研发人员每天躲在实验室里浪费时间吗?有那闲工夫,还不如让他们在工业流水线上多拧几颗螺丝钉呢。”可随后一款款改变了公司、也改变了世界的产品相继问世,让人们对麦克奈特的“15%法则”彻底改观。威廉·麦克奈特

“15%法则”鼓励员工留出一部分工作时间,积极培养和追求激发他们的创新想法。在与经理协调以确保日常职责仍在执行的同时,员工可以腾出15%的工作时间探索新鲜而不同的事物,创造性地思考并挑战现状。

无论是试验新技术,围绕一个新想法组建一个特殊的兴趣小组,还是寻找一种新的运作方式,“15%法则”都为各个领域的员工提供了创新许可,也塑造了这家公司的创新文化。而且,“15%规则”名气之大,也让谷歌等公司先后仿效,允许每个技术人员可用15%的时间“干私活”,即研究个人感兴趣的工作方案,不管这些方案是否直接有利于公司。创新的过程中,避免不了会走弯路、会失败。很多企业都鼓励创新,但很难做到长期宽容失败。然而,3M则将宽容失败作为公司价值观的最重要内容。这正是来自于创业初期那场几乎使公司夭折的投资失误。虽然历史不能假设,但如果3M创业之初就成功挖到了刚玉,现在也许就是一个矿业大佬。正是失败倒逼其寻求变革创新之路,造就了多元化的3M。自此,宽容失败便根植于3M的公司文化,3M对犯错有个说法:如果你不犯错,只能说明你啥都没做。在鼓励创新、宽容失败的同时,3M另一制胜法宝是鼓励内部创业。曾任3M董事长的路易斯·莱尔曾说:“3M公司的组织结构设计,就是为鼓励和培养员工的创新精神和创业能力。员工如果创业成功了,他们就可以在 3M 大旗下经营自己的事业。”3M员工可以随时组织成立新的“产品开发小组”,成员可以来自公司内部的不同专业和职能部门,但前提是必须出于自愿。为开发新产品,任何事业部都有权使用公司的技术资源,而且各事业部有权自行决定开发何种产品。这种制度安排在促进公司内部良性竞争的同时,也进一步激发了各事业部及员工的创业活力,提升了创业效率。新产品开发成功后,员工不仅能获得相应的资金奖励,还会优先得到晋升。比如,一名普通研发工程师开发的产品销售额超过2000万美元时,就能成为“产品系列工程经理”;当销售额达到5000万美元时,他就能成立一个独立的产品部门。通过“15%法则”、创新管理机制以及其他创新举措,3M成功地将创新融入企业文化之中,并持续推动公司的创新和发展。 结语

结语

当今世界,经济社会发展越来越依赖于理论、制度、科技、文化等领域的创新,国际竞争新优势也越来越体现在创新能力上。提升创新能力、培育创新人才,离不开创新文化的滋养和制度上的保障,3M在这方面做出了榜样。同时,没有创新思维,就难以有创新的行动和实践。让创新思维成为一种习惯和本能,才可能闯出一片新的天地。而在3M看来,创新不仅仅是一种新的思想,而是一种能产生实际效果的思想。穿越百年,3M不仅成为了世界工业创新的典范,也是我国改革开放进程中,外资企业积极参与并受益其中的一个缩影。1984年11月,3M公司在上海注册成立3M中国有限公司,成为我国经济特区外的第一家外商独资企业,也是我国首批引进的外资企业之一。

此后,3M在中国内地建立了完善的销售和服务网络,以及多个生产基地和研发中心,以更好地满足本土市场需求。目前,中国内地已成为3M在美国以外最大的市场,中国内地市场的销售额已占到3M全球销售总额的10%左右。随着我国进一步扩大高水平开放和推进高质量发展,3M公司的发展前景依然广阔,其鼓励创新、宽容失败的企业文化与品牌精神,也将继续成为我国本土企业争创世界一流创新企业的良好借鉴。

点我访问原文链接

诞生于“错误”中的世界500强

结语